2021年1月1日开始,长江流域重点水域实行全面禁捕。当前正处于十年禁渔中期关键节点。

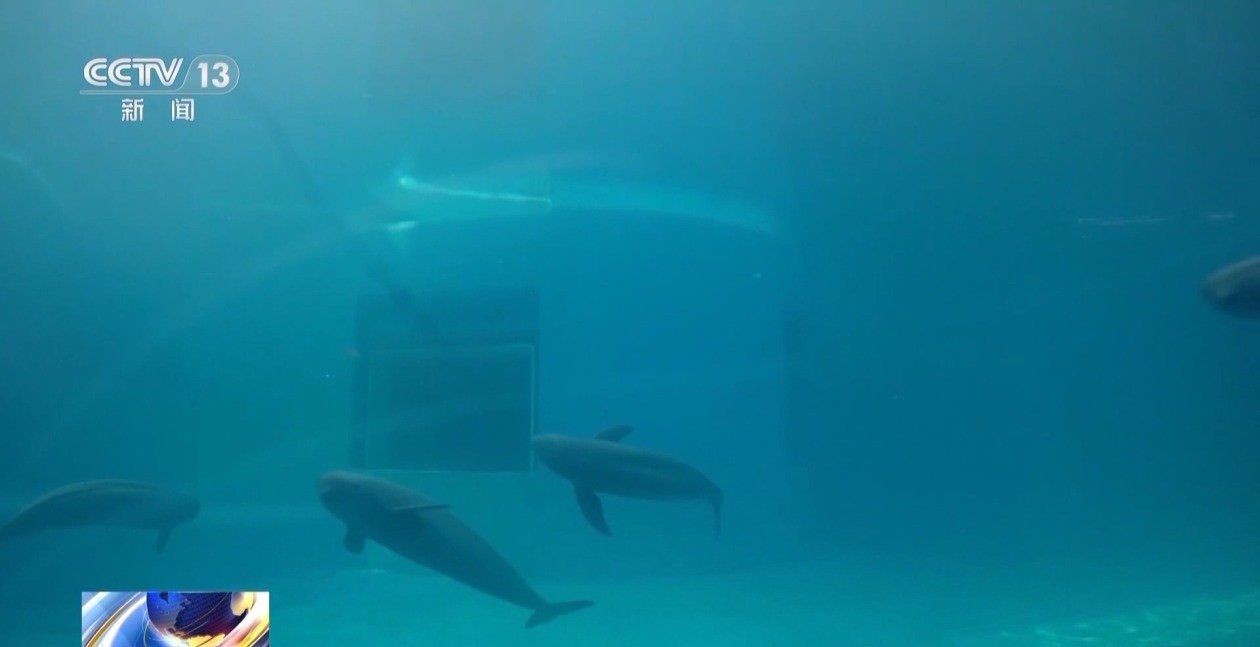

记者近日来到位于武汉的中国科学院水生生物研究所,了解到珍稀濒危物种江豚人工繁育技术逐渐成熟,截至目前,人工环境下繁育出的长江江豚已经有5头,其中包括3头珍贵的二代江豚。

江豚是长江特有的珍稀水生哺乳动物,是国家一级重点保护野生动物,也被称为“微笑天使”和“水中大熊猫”。在中国科学院水生生物研究所白鱀豚馆,科研人员正在利用超声影像技术给江豚做“体检”,经监测分析,馆内江豚健康状况良好,近期又有两头雌性江豚怀孕,有望明年繁育出新的江豚宝宝。

近年来,在该研究所科研人员努力下,长江江豚的人工繁育技术逐渐成熟,截至目前,人工环境下繁育出的长江江豚已经有5头,其中包括3头珍贵的二代江豚。

中国科学院水生生物研究所副研究员 郝玉江:说明江豚在人工环境下,整个的自然繁殖过程是没有问题的,包括从怀孕到生产,然后分娩,一直到后期的幼豚的发育,整个过程都已经全部完成。

明星江豚“淘淘”

人工环境生活20年

据介绍,馆里的明星江豚“淘淘”在人工环境下已经生活了20年,其整个生命周期都是在人工环境下完成,为江豚人工饲养繁育积累了经验。

目前,我国已经构建起长江江豚“就地保护——迁地保护——人工饲养繁育”的保护体系。

在长江十年禁渔工作的推动下,江豚生存环境、种群数量不断改善。目前,我国对江豚数量考察每5年开展一次,2022年长江江豚种群数量为1249头,相比2017年增长了200多头,增长率达到23.4%。

中国科学院水生生物研究所副研究员 郝玉江:目前我们已经在长江里建立了8个江豚自然保护区,3个江豚迁地保护区,形成了对珍稀濒危小型鲸类保护的“中国方案”。

赤水河流域珍稀特有鱼类

保护成效显著

除了在长江的中下游以外,在上游还有一个地区在长江生态环境保护中起着至关重要的作用,这就是赤水河。最新监测数据显示,赤水河流域自2017年先行试点开展禁渔工作以来,该流域的鱼类物种数量由禁渔前的123种提高到现在的126种,珍稀物种由7种增加到9种,长江鲟、鳗鲡、红唇薄鳅等11种在赤水河消失多年的土著种类在禁渔后再次被采集到。

每年的4月至10月,是赤水河流域鱼类繁殖肥育期,每到这个时候,赤水河站的科研人员就会对该流域的鱼类进行采样工作,采集到的每一条鱼都会被仔细记录下种类、大小和重量等信息。

中国科学院水生生物研究所副研究员 刘飞:这个是岩原鲤,是国家二级保护野生动物。禁渔前,它是主要捕捞对象,所以很难看到。禁渔之后,基本成了这边的优势种类,每次采样基本都可以看到,并且个体比禁渔前明显偏大。

鱼类种群数量的扩大,一方面得益于全面禁渔政策的实施,另一方面也离不开科研人员持续不断的科学干预。在赤水河站的循环水养殖室和科研养殖池,饲养着50多种鱼类。工作人员每天都要进行细致观察与记录,并完成幼鱼的驯养、受精卵的孵化等一系列研究工作。

中国科学院水生生物研究所赤水河站助理工程师 孔秋宏:我们突破了这些珍稀特有鱼类的人工繁殖技术以后,批量性地生产繁育一些鱼类。然后针对它野外种群比较少的一些珍稀特有鱼类,进行增殖放流,达到恢复野外种群重建的目的,更好地保护这些珍稀特有鱼类。

长江全流域鱼类资源

总体恢复明显

长江十年禁渔实施以来,长江全流域鱼类资源总体恢复明显,鱼类小型化趋势得到遏制,中大型个体增多。专家建议,需要借鉴目前已有成功经验,持续推进珍稀鱼类分布水域的禁渔工作。

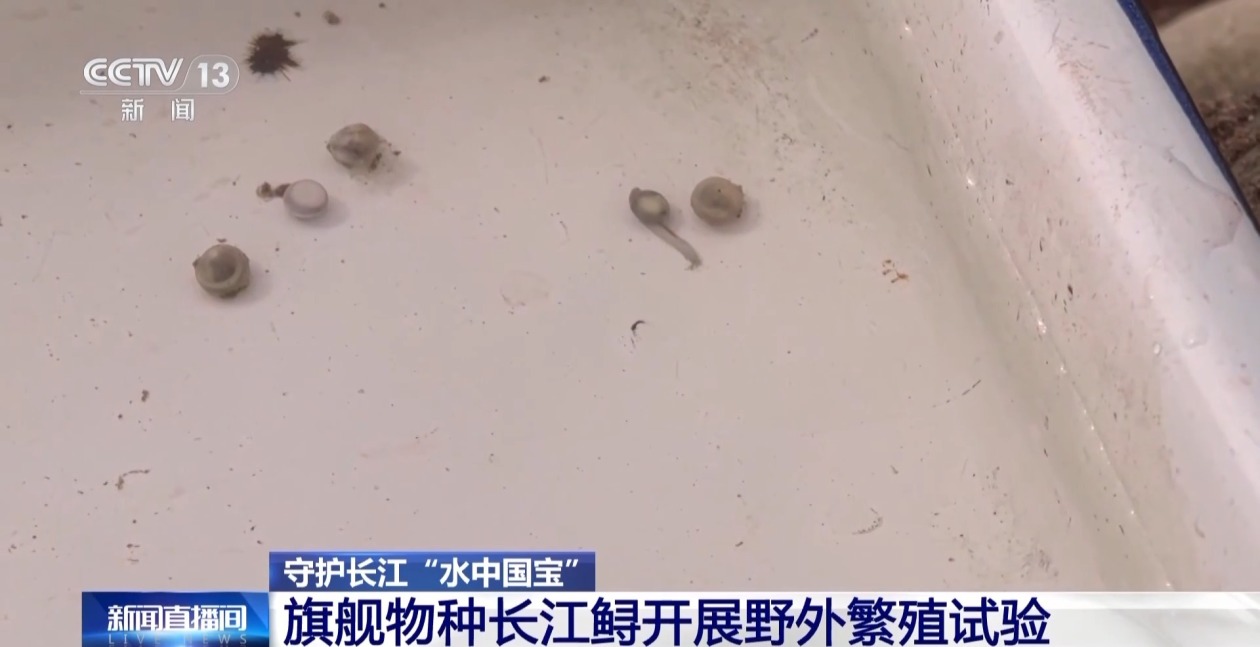

旗舰物种长江鲟开展野外繁殖试验

长江鲟是国家一级重点保护野生动物,也是长江水系水生生物保护的旗舰物种。今年4月,中国科学院水生生物研究所在赤水河选定一处夹江江段,开展了长江鲟野外繁殖试验。研究人员通过放流成熟长江鲟个体,构建适宜的产卵场,成功诱导放流的长江鲟实现自然产卵并孵化,迈出了长江鲟野外种群恢复的关键一步。

计划开展中华鲟适应性放流试验

这样的成功经验也将应用在其他珍稀鱼类保护工作中,比如中华鲟。中华鲟是国家一级重点保护水生野生动物。

但是自2017年以来,科研人员已经连续8年未监测到中华鲟野外自然繁殖活动。目前,科研团队计划在赤水河段探索开展中华鲟适应性放流试验,评估其野外繁殖的可行性,为物种保护提供科学依据。

中国科学院水生生物研究所研究员 刘焕章:长江流域整体来讲,应该说十年禁渔的效果是非常明显的。我们认为在长江禁渔十年之后可能也需要加强珍稀鱼类的保护,在珍稀鱼类分布水域继续实施十年禁渔,为珍稀鱼类的完全恢复,提供一个前提条件或者背景支撑。