百万年前的破碎头骨如何改写人类家谱?被遗忘的“老古董”化石里藏着哪些新秘密?近日,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所陆续在国际学术顶刊《自然》《科学》发布两项研究成果,一批沉睡已久的老化石,正在新技术的“唤醒”下层层揭开生命演化的神秘面纱。

一块碎头骨:刷新人类演化谱系

人类对自身起源的探索是科学史上极富魅力的命题。

从南方古猿到能人,再发展为直立人,最终成为智人,是人类进化的完整历程。直立人标志着人类演化成直立行走的现代人形态。

直立人之后,人属家族逐渐“开枝散叶”,先后分化出了海德堡人、尼安德特人、龙人等人类支系。而智人,最早的化石记录距今约30万年,成为如今人属中唯一存活的物种。

1990年出土于湖北的郧县人2号头骨,曾因严重破碎变形被暂归为直立人。这块距今约100万年的化石,成了厘清人类演化谱系的关键。由中国科学院古脊椎所研究员倪喜军主导的研究团队将头骨重建后,发现了一个矛盾点:

低平的额骨、突出的吻部类似古老的直立人或海德堡人;而颧骨扁平、后脑颅宽大且脑容量超1100毫升,又与较晚出现的龙人等化石相似。

矛盾点也是校准点。团队构建全新的人属系统演化树并推算出各人类支系的分化时间,发现智人、龙人、尼安德特人的分化早于现有化石记录,并证实了郧县人非直立人,而是龙人支系早期代表。

“这次研究刷新了人类演化的时间线,意味着100万年前人类祖先就已分化成多个群体。”倪喜军说。

两件老标本:厘清颌关节演化路径

中国科学院古脊椎所研究员毛方园团队长期聚焦早期哺乳动物演化,将目光投向更早的侏罗纪时代。通过对两件老标本的持续研究,团队历时十几年的研究有了新发现。

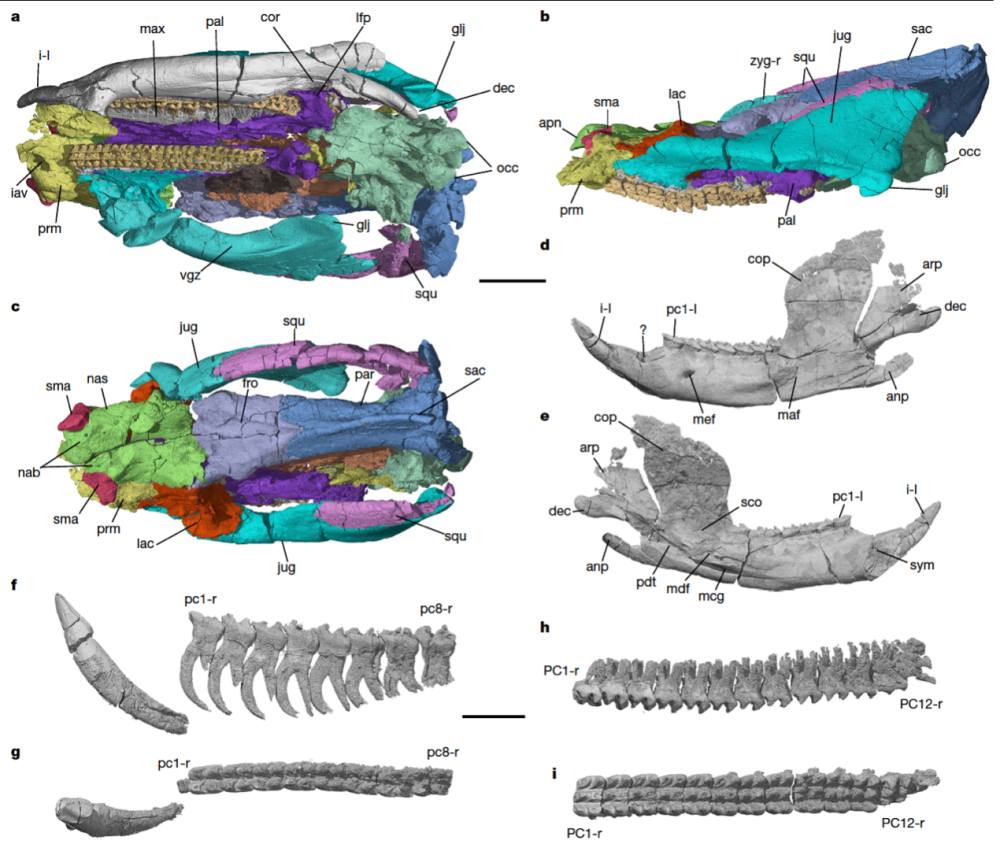

第一件标本是四川自贡的川南多齿兽化石,来自约1.6至1.68亿年前的中侏罗世。团队从这件老标本上取得新线索,川南多齿兽有着四足动物中从未见过的“齿骨—颧骨”关节,有和哺乳动物类似的咬合稳定性和咬合力。

据了解,爬行动物的颌关节像简单的“合页”,只能上下咬合,而哺乳动物演化出了能灵活转动的“齿骨—鳞骨”关节,可以高效咀嚼。

“这一转变被视为爬行动物和哺乳动物的关键区别特征。但由于化石材料的稀缺,能提供的实证很少。”毛方园说。

川南多齿兽头骨重建示意图。(中国科学院古脊椎动物与古人类研究所供图)

既往研究表明,川南多齿兽所属的三列齿兽类是植食性穴居动物,擅长挖洞,因有三排利于咀嚼粗纤维植物的“大牙”得名。研究人员推测,川南多齿兽的特殊颌关节是其适应掘穴生活的“秘密武器”,证明从爬行动物到哺乳动物的颌关节演化并非单一路径。

另一件老标本也为理解脊椎动物演化机制提供了宝贵案例。采自云南禄丰早侏罗世的禄丰曲髁兽,距今约2.01至1.84亿年。研究发现,和其他早期哺乳动物相比,其齿骨髁尚未膨大成球状,有着更原始的形态,恰好填补了颌关节演化形态的过渡环节。

技术创新:让老化石焕发新活力

古生物学除了需要“拿着锤子挖化石”,还需要新技术赋能。不论是郧县人2号头骨,还是川南多齿兽和禄丰曲髁兽化石,早已出土数十年。科研人员借助先进技术,让老化石焕发新的科学生命力。

为了还原郧县人2号头骨的本来面目,倪喜军团队采用高精度CT扫描与结构光表面扫描技术,清晰识别出其中的裂隙、矿物填充和未变形的骨片,并通过数字重建方法完成了头骨的精细拼接。为验证重建结果的可靠性,团队还开发出一套新型统计方案,进行了上万次模拟。

毛方园团队则借助高分辨率计算机断层扫描技术,通过三维重建和形态分析,实现了对化石的“重新挖掘”。

期待更多“沉睡”的化石被唤醒,继续刷新我们对生命历史的认知。

记者:刘祯