据中国演出行业协会数据,2024年全国演出市场票房收入达579.54亿元。演出市场日渐火爆,但是也存在一些问题,比如商业演出票价高,基层平价演出供给严重不足,“大城市热、小城市冷”的失衡格局。如何破解这个难题?

陕西渭南市拥有13个专业剧团,能进行10个地方戏曲剧种的演出。但在20年前,渭南市守着丰富的文化资源,却出现了剧团长期无戏演、群众无戏看的困境。即便是名家出演的秦腔演出也无人问津,那段时间在秦腔剧团人的眼中,是秦腔发展的至暗时刻。

为了走出这个困境,2007年下半年,渭南围绕着“政府扶持、企业联姻、院团服务、百姓受惠”的基本思路,在全国率先开始了一元演出的新探索。渭南市秦腔剧团成为改革的先行者。

起初,剧场的演员们思想接受不了,认为一元的票价是糟蹋艺术,但是他们没有想到,2007年“一元剧场”首演的当天,一元1张的戏票半小时全部售空,出现了一票难求的火热场面,也瞬间点燃了演员们此前逐渐冷下去的心气儿。

按照当时渭南市的扶持政策,他们演一场戏,相关部门补贴4000元到6000元,但即便如此,他们还是入不敷出。为了剧团的生存,他们也开始寻找企业的赞助合作。

商业演出必不可少,但是“一元剧场”才是他们赢得观众最坚实的基础。如今,渭南市秦腔剧团每年演出200场左右,其中有120场是“一元剧场”的演出。

这种文化浸润正在打通文化惠民的“最后一公里”,不仅解决了群众看戏难、看戏贵的问题,还激活了演艺市场,吸引了更多的青年演员。

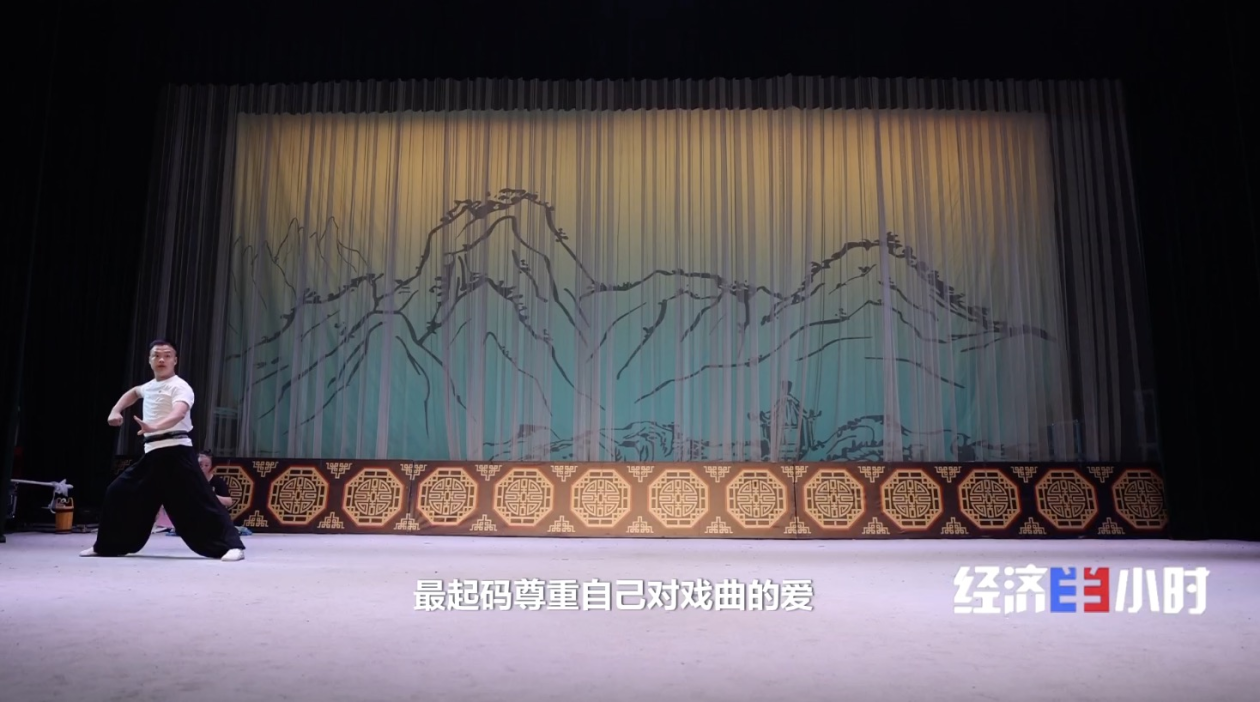

渭南市秦腔剧团演员 李魁:从我学戏以后,慢慢我觉得秦腔好起来了,演出机会越来越多,我觉得自己信心有了,好好干,也不敢说干出多大的名堂,最起码要尊重自己对戏曲的爱。

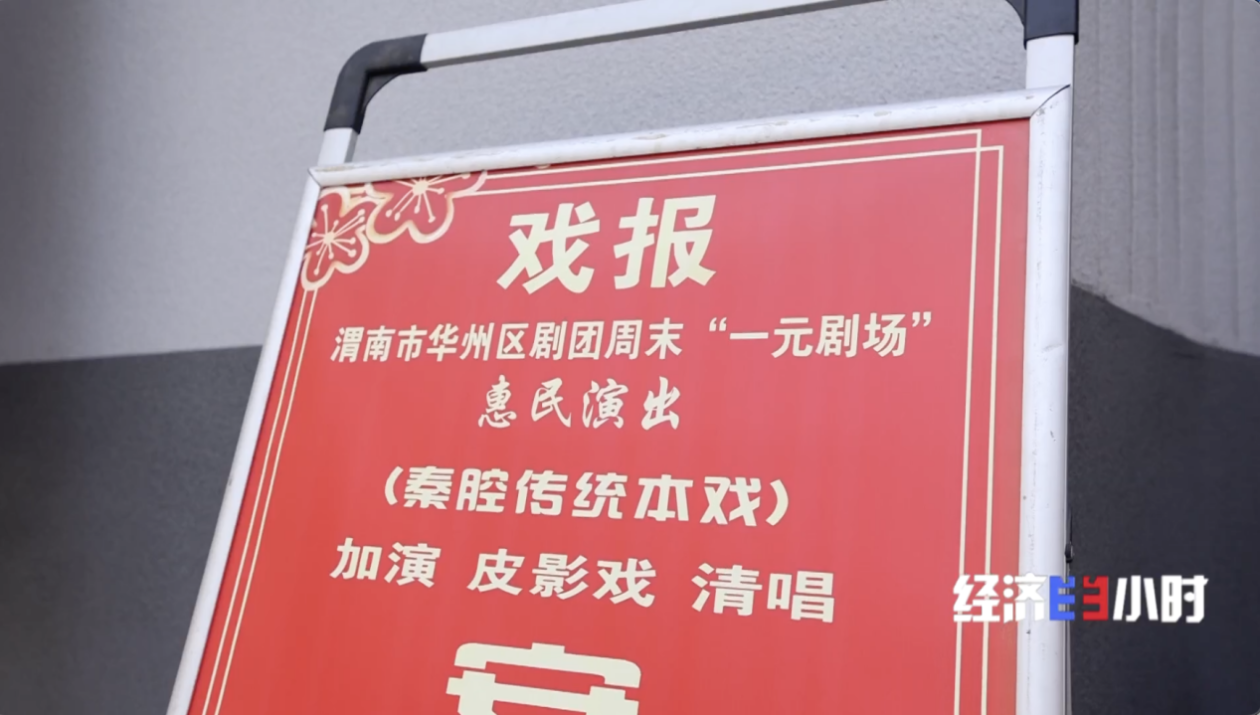

华州区剧团在2015年加入了“一元剧场”的演出行列,剧团每演出一场,就能拿到3000元补贴。这让渭南市华州区剧团团长屈小弟燃起了剧团重生的希望。

他经常带着剧团的人外出演出,这是剧团活下去的一项重要收入来源。虽然是下乡演出,化妆、道具、乐队等等事项也一点都不含糊。村民们自带板凳,在临时搭建的戏台下面享受着独属于他们的演出。

对村民来说,回村听戏是能够见到真人的娱乐方式,是与亲朋好友团聚的由头,是刻在骨子里的乡愁。但对屈小弟来说,30个人辛苦奔波可以赚点辛苦钱。

演出的机会多了,收入有了提升,秦腔对年轻人的吸引力也大了。从去年起,剧团中多了年轻的新面孔,甚至有了“00后”的加入。他不仅抓紧让大家提升业务排新戏,还让年轻人学习皮影戏、碗碗腔这些渭南的特色地方戏。

重庆市的开州区并没有属于自己的地方戏,但当地在汉丰湖景区打造了一个“壹圆剧场”,给了老百姓一个开放、开心的舞台。这个面向普通人打造的百姓舞台,主打一个“人人可演、真实动人”,很多演员都是普通老百姓。

“壹圆剧场”每一场演出的成本约3万元,但目前门票收入只有1000多元,表面上看这是一笔赔本的买卖,但是开州算的是另外一笔账。

迄今为止“壹圆剧场”已成功举办30场演出,累计吸引线上线下观众超150万人次,其演出地所在的旅游度假区,游客人数迎来爆发式增长。观众看了融入地方文化元素的节目,品了浓浓的“开州味道”,也带来了滚滚商机。

重庆市开州区委宣传部副部长 周露:我们的想法是通过公益来孵化品牌,再逐步交给企业,推向市场。从而完成从“政府输血”到“自我造血”的市场化转变。“壹圆剧场”的未来,首先它一定是一个公益的品牌,通过这个品牌,我们能够带动潮玩、文旅、招商等。

下一步,他们计划把“剧场流量”转化为持续的消费力,通过“IP化开发+文旅融合+平台经济”三维路径实现商业化转化,短期文创产品开发、场地智能化改造,中期打造“船游湖景·夜看小戏”等特色产品,实现社会效益与经济效益双轮驱动。

从陕西渭南到重庆开州,“一元剧场”正以多种形态在全国多地生根发芽。它打破的不仅是票价门槛,更是文化与观众之间的隔阂,正在成为拉动消费、传承文化、营造城市品牌的有力支点。