国庆佳节举国同庆时,让我们用九组数字,走近那些把名字镌刻在共和国丰碑上的爱国科学家。

5分与100分的抉择

1931年,清华园里的钱伟长刚入学,九一八事变的炮火就炸碎了他的梦想。这位文史满分、物理只考5分的天才本可以成为文史巨匠,却毅然决定弃文从理,立志科学救国,一生践行一句誓言:“国家的需要,就是我的专业。”

1封信与近百颗归心

1950年,已是美国终身教授的华罗庚听到新中国成立的消息彻夜难眠,写下《致中国全体留美学生的公开信》——“为了抉择真理,我们应当回去;为了国家民族,我们应当回去!” 这封信如星火燎原,点燃无数海外学子的赤子之心。邓稼先、朱光亚等近百名顶尖科学家陆续冲破封锁,毅然归国,带回民族崛起的火种。

30年与1份坚守

△黄旭华与青年科技工作者在一起

1958年,34岁的黄旭华接到绝密任务:研制中国第一艘核潜艇。从此,他在亲友圈“人间蒸发”,这一“消失”就是30年。父亲临终未能见他一面,家人责其“不孝”。他含泪叩首:“对国家的忠,就是对父母最大的孝。”直到1988年,中国核潜艇首次深潜试验成功,他的名字才被世人知晓。三十载,只为一句承诺:让中国挺起脊梁,潜入深蓝。

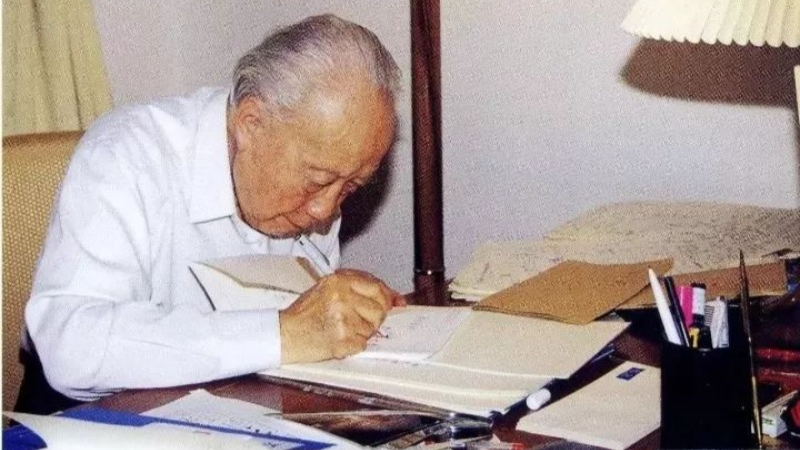

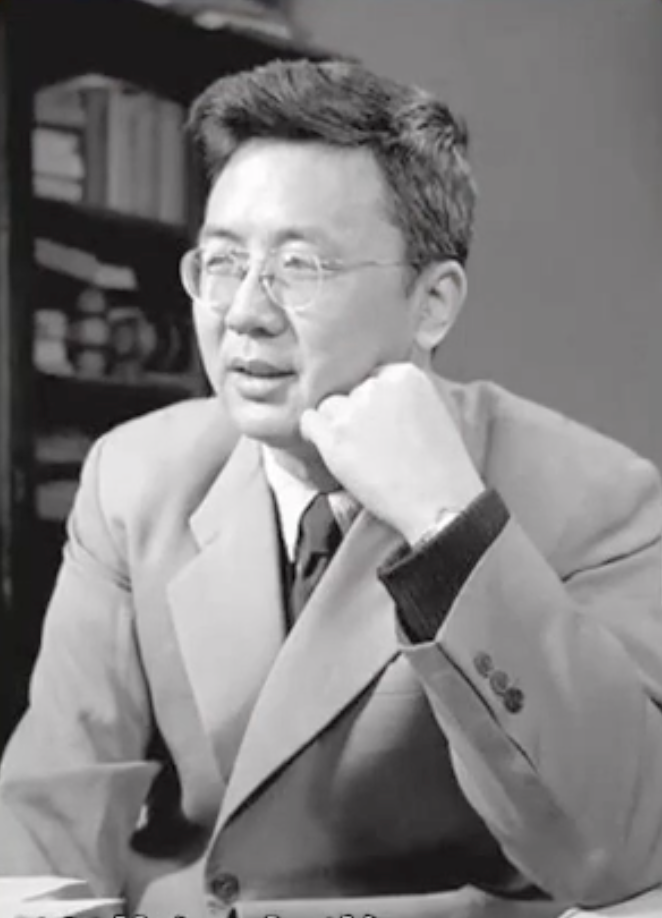

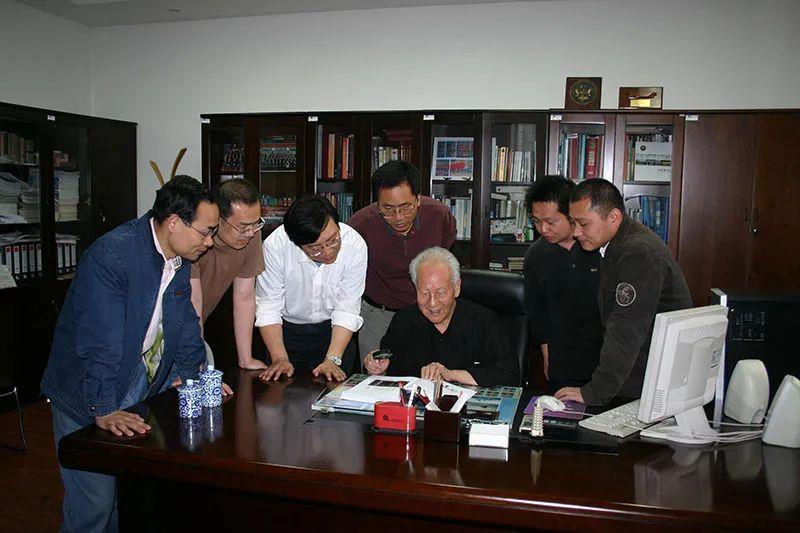

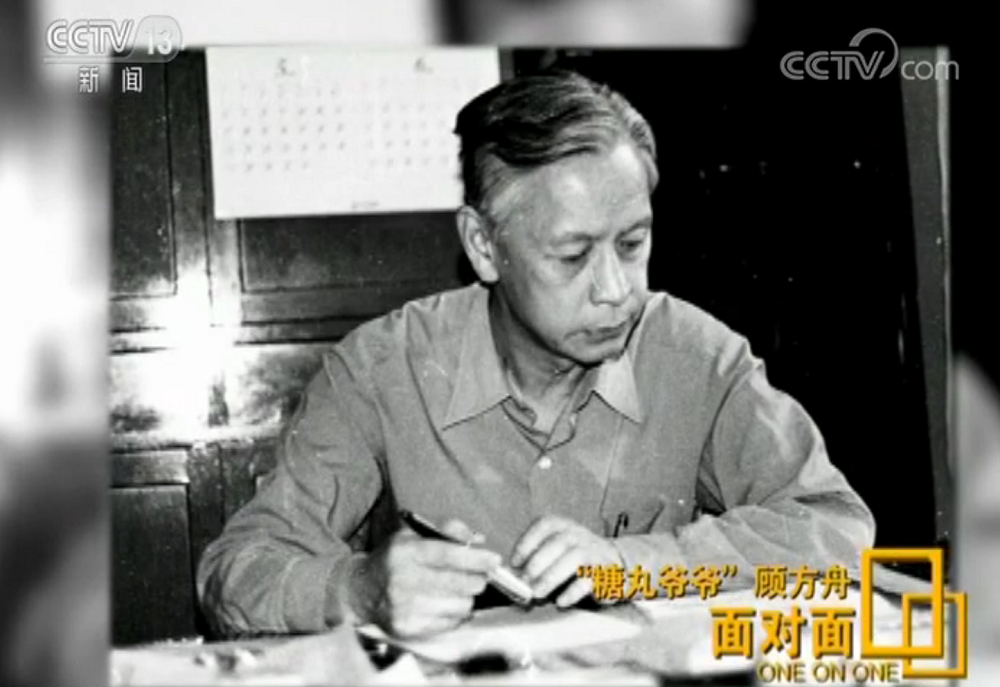

1颗糖丸与数百万条生命

1960年,脊髓灰质炎肆虐,无数中国儿童面临“小儿麻痹”瘫痪甚至死亡的威胁。顾方舟临危受命,承担疫苗研发重任。为验证安全性,他做出了一个令人心碎却无比坚定的决定:亲手给刚满月的儿子喂下第一剂疫苗。“我是研发者,我不敢吃,怎么让别人的孩子吃?”在他的感召下,科研团队成员纷纷效仿,让自己的孩子参与试验。最终,那颗香甜的“糖丸”问世,守护了数百万中国孩子的健康。

7年与23省

1964年,袁隆平踏上寻稻之路。七年里,他拿着放大镜走过23个省,行程超过十万里,只为找到一株天然雄性不育稻。直到1970年,在海南发现“野败”,才突破研究瓶颈。即便90岁高龄仍坚持每周下田,他说“我的根在中国,杂交水稻研究的根也在中国。我毕生的追求就是让所有人远离饥饿。”

2000多抗疟药方与620万生命

△屠呦呦在实验室工作

1969年,屠呦呦临危受命研发抗疟药。她翻阅历代中医药典籍,从2000多个抗疟药方中精选了640个方药逐一实验。为验证青蒿素安全,她不顾乙醚中毒风险长期实验,甚至带头以身试药,换来青蒿素的诞生——这种药物挽救了全球620万人的生命。她捧回诺贝尔奖时说:“这是中医献给世界的礼物。”

1次冲锋与1份遗愿

1979年,一次氢弹试验失败,未爆弹头散落在戈壁滩,辐射极强。众人迟疑之际,邓稼先独自冲入现场,亲手捡起碎片进行检测。这次暴露使他遭受致命辐射。几年后,他被确诊为直肠癌晚期。病榻之上,仍坚持工作,临终前留下遗言:“不要让人家把我们落得太远。”他用生命践行誓言:以身许国,何事不可为?

22年与1个天眼

1994年,天文学家南仁东萌生一个大胆设想:在中国建造世界最大射电望远镜——FAST。从构想到建成,他倾注了22年心血。为选址他走遍贵州391个洼地。有次在大窝凼,突遇暴雨的他从七八十度的陡坡滚落,幸亏被两棵树挡住才捡回一命,却若无其事继续勘察。2015年查出肺癌晚期,手术后仅三个月他就重返工地,他说“天眼如果有一点瑕疵,都对不起国家。”

20年与1颗中国心

2004年,马伟明立志攻克舰船电力系统的“卡脖子”难题。面对国外封锁与技术空白,他带领团队潜心钻研电磁弹射关键技术20年。终于,成功研发世界领先的中压直流综合电力系统,为福建舰航母提供了强劲的中国芯,超越美国同类技术。面对质疑,他豪言:“落后不是中国人的专利,我们要领先,就领先美国!”他用自主创新,真正撑起了中国人的腰杆。

山河无恙 因有人负重前行

星辰璀璨 因有人以命点亮

这盛世 如您所愿

精神不灭 薪火永传!

(总台央视记者 帅俊全 高博远)