【环球时报驻俄罗斯、英国特约记者 彭流玉 孙微】开栏的话:今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。博物馆收藏着的二战文物,让那些沉重的历史记忆被珍藏至今,并得以传达给全世界人民。从本期起,文化教育版将推出“博物馆里的二战记忆”系列报道,讲述世界各国博物馆里关于二战的文物以及它们背后的故事。本期将从欧洲战场出发,看看作为同盟国的俄罗斯(苏联)和英国,如今是如何诉说它们的二战回忆。

列宁格勒围城下的黑面包

1941年9月的列宁格勒(现为圣彼得堡),空气中弥漫着硝烟与绝望。德军的围城让这座城市变成了一座充满饥饿的“孤岛”。300万市民每天眼巴巴地等待着那根本填不饱肚子的125克黑面包。但这可不是普通的面包,而是一块掺杂着松针、木屑、棉絮甚至墙粉的“死亡面包”。

1941年夏秋,德国国防军快速推进,直抵苏联第二大城市列宁格勒,希特勒计划在3周内占领列宁格勒,然而计划失败了。于是他决定用饥饿来摧毁它,就此开始了对列宁格勒长达872天的封锁。

在封锁开始时,面包还是用燕麦片、大麦和大豆的混合物烘烤而成。但随着时间推移,面粉越来越少,面包的质量也在逐渐下降。一个月后,亚麻籽和麸皮开始添加到里面。再然后制作材料里开始混入棉絮、墙皮、放过面粉的袋子、桦树芽和松树皮等。

1941年12月,该市的食品供应几乎耗尽。苏联政府试图用飞机运送食物进去,但德国人经常将其击落。直到零下40度时,拉多加湖的冰面上出现了一条“生命之路”。有了这条能运送粮食的“冰上公路”,列宁格勒的处境稍微好转。但这条路危险重重,零下40度的极寒温度让发动机随时可能熄火,德军的炮弹还不时在冰面上炸开,许多车辆就这样永远沉入了湖底。卡车沉入冰窟时,人们仍会冒险打捞面粉,救援人员趴在薄冰上,用长钩将浸湿的面粉袋拖上来。这些带着冰碴的面粉晒干后,最终被揉进了救命的黑面包里,有些面包内部还嵌着微小的金属碎片——那是德军炮弹的残留物。

1942年初的列宁格勒面包厂,有几十名面包师因为积劳成疾和营养不良倒在了工作岗位上。他们身边就是成堆刚出炉的面包,却没有吃一口。如今,在列宁格勒保卫战纪念馆里,一面特殊的纪念墙上刻着所有牺牲面包师的名字,面包师达尼尔的名字就出现在这份名单上。他在烤炉前倒下,死时胃里只有棉花和木屑。

在列宁格勒防御与围困博物馆、圣彼得堡面包博物馆等展馆里,都有这样的面包被小心翼翼地保存着。有些面包的裂缝里还能清晰地看到当年掺入的松针碎屑。它们象征着列宁格勒人不屈的尊严与抗争的精神,以及人类在黑暗时刻展现出的人性光辉。

传奇狙击手与他的步枪

1942年深秋的伏尔加河畔,河岸被鲜血浸成红褐色,空气中弥漫着燃烧物体的焦糊味和尸体腐烂的恶臭味,这座以斯大林命名的城市当时已变成一座人间炼狱,上演着第二次世界大战欧洲东线战场上最为惨烈的战役之一。在这片废墟之上,一个来自西伯利亚的猎人手持一支老旧的莫辛-纳甘狙击步枪,在短短一个月内狙杀了225名德军士兵,他就是令德军闻风丧胆的苏联传奇狙击手——瓦西里·扎伊采夫。

扎伊采夫出生在西伯利亚的一个小村庄,他从小就喜欢打猎,一直跟随祖父学习各种捕猎技能。扎伊采夫踏入战场时,能在严寒中潜伏数个小时,只为等待最佳的狙杀时机。一开始,他只是一名普通的士兵,直到他用一支普通的三线步枪在800米外连续击毙3名德军军官后,团长郑重地将一支带着瞄准镜的莫辛-纳甘狙击步枪交给了他。于是,扎伊采夫开始了他的“狩猎”之旅。他像一个影子一样穿梭在废墟之间,不时射出的子弹精准且致命,恐惧在德军队伍中迅速蔓延。

据苏联的公开资料及扎伊采夫本人回忆录记载,1942年11月,扎伊采夫的威胁引来了柏林的高度警觉。德军紧急调来德国最顶尖的狙击手,号称“纳粹狙击之王”的埃尔温·科宁斯少校,专门来追杀扎伊采夫。而苏军指挥部也指示扎伊采夫不惜一切代价击毙这名德国超级狙击手。这场对决被看作是整个斯大林格勒战役中最具传奇色彩的狙击战,后来被人们称为“斯大林格勒的狙击战争”。科宁斯使用配有先进光学瞄准镜的毛瑟狙击步枪,性能远远超过扎伊采夫手里的莫辛-纳甘。他在一开始就击毙了扎伊采夫的观察员,并留下一张挑衅的字条:“西伯利亚人,你的运气用完了。”然而扎伊采夫却毫不畏惧,他利用对地形的了解,在拖拉机厂的废墟间设下陷阱。第四天,他让战友举起一顶钢盔作为诱饵,引诱科宁斯开枪暴露了位置。之后,扎伊采夫静静等待到正午,他看见阳光掠过科宁斯的瞄准镜,反射出一道微弱的闪光,便毫不犹豫地扣动扳机,终结了这位德国狙击手的生命。

1943年1月,一块弹片击中了扎伊采夫,永久损伤了他的视力,他不得不离开了前线。不过,离开战场不是故事的结束。战争期间,扎依采夫写过两本关于狙击术的书,这两本书现在还被俄军作为教科书,并创造性地提出了“六人猎杀小队”狙击作战方案。战后,这位获得“苏联英雄”金星勋章的传奇狙击手选择了低调地生活,在基辅的工厂担任工程师。1991年12月15日,扎伊采夫与世长辞。后来按照其遗愿,他的遗体被重新安葬在斯大林格勒保卫战的阵地之一马马耶夫岗——那座他曾经用生命守护的山丘。

2001年,好莱坞电影《兵临城下》的上映让全世界都记住了这位与德军王牌狙击手对决的英雄。电影里,当裘德·洛饰演的扎伊采夫屏息瞄准的时候,仿佛全世界的观众都听见了那支莫辛-纳甘步枪扳机扣动的声响。

现在,在扎伊采夫的墓碑前常常会出现一些特殊的祭品——来自各国特种部队的子弹壳,这些无声的致敬跨越了国界,传递着军人之间的相互尊重与敬意。而扎伊采夫的那支狙击步枪——莫辛-纳甘M1891/30,安静地陈列在伏尔加格勒的斯大林格勒战役全景博物馆里。枪托上的道道刻痕,记录着一条条被扎伊采夫终结的生命,以及他那充满勇气与决心守卫祖国的一生。

“情报战的硅谷”诞生“巨人”计算机

在伦敦白厅街地表之下,一座由钢筋水泥构筑的地下堡垒成为二战期间最重要的战略指挥中心——内阁作战室。这片被丘吉尔称为“战时神经中枢”的空间,承载了无数改变战争进程的重要决策。

内阁作战室于1939年8月27日正式投入使用,那是在英国对德宣战前一周。此后长达6年的时间里,内阁作战室全天候运作,丘吉尔的战争内阁曾在此召开过115次会议。直到1945年8月16日,地图室的灯光才首次熄灭。

1940年9月的一个深夜,德军的炸弹震动了作战室的墙壁,如今我们来到这里仍能看见,当时未爆弹的残骸陈列物见证着这一历史时刻。而在作战地图室,彩色电话机(包括直通美国白宫的红色电话)、钉满标记的北非战场地图,以及英国军事家蒙哥马利手写的阿拉曼战役计划,共同还原了当时战略部署的紧张氛围。

这些二战文物与布莱切利庄园的“炸弹机”仿制品形成了奇妙的对比——当丘吉尔在地堡中用雪茄烟雾笼罩战略地图时,庄园里的图灵正全力破解德军潜艇的动向。位于英国白金汉郡、距离伦敦80公里外的布莱切利庄园,是二战期间盟军最重要的密码破译中心,被誉为“情报战的硅谷”。这里汇聚了艾伦·图灵等天才科学家,他们当时成功破解了德军的恩尼格玛密码和洛伦兹密码,为扭转战局发挥了关键作用。

庄园主楼融合维多利亚哥特式与荷兰巴洛克风格,战时这里曾挤满破译团队。如今的布莱切利庄园已转型为博物馆,馆内陈列“炸弹机”仿制品、图灵手稿等,向世人讲述这段隐秘而辉煌的历史。游客还可参观复活的“巨人”计算机,观看其运行演示。

博物馆展出了原始的德军恩尼格玛机,其复杂的转子系统曾被认为是“不可破解”的。战争时期,通过波兰情报部门提供的初始线索,布莱切利的团队在图灵的领导下,设计出名为“炸弹机”的机电装置,通过“穷举法”破解每日变化的密钥。这一技术使盟军提前获知德军潜艇位置,扭转了大西洋战役的局势。

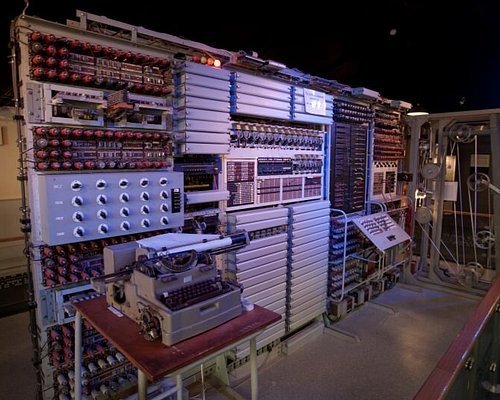

而洛伦兹密码机比恩尼格玛更为复杂,其12个转轮可产生1600万亿种组合,用于德军高层通信。数学家比尔·图特通过分析密钥规律,发现了其漏洞。随后,工程师汤米·费劳尔斯设计出世界上第一台电子计算机“巨人”,每秒可处理5000字符,成功破解洛伦兹密码。“巨人”机的重建版现为布莱切利庄园中的英国国家计算机博物馆核心展品,其技术直接推动了现代计算机的发展。

伦敦内阁作战室与布莱切利庄园共同构成了二战情报网络的关键部分,作战室地图上的精确舰队标记,就来源于布莱切利庄园的密码破译成果。作战室展示的德军潜艇位置报告原件,与庄园陈列的“炸弹机”工作原理展品,向游客呈现了情报生成与传递的闭环。站在今日回望,这两处遗址所承载的已不仅是战争记忆。内阁作战室里泛黄的地图和布莱切利庄园“巨人”计算机,共同勾勒出信息时代的雏形。